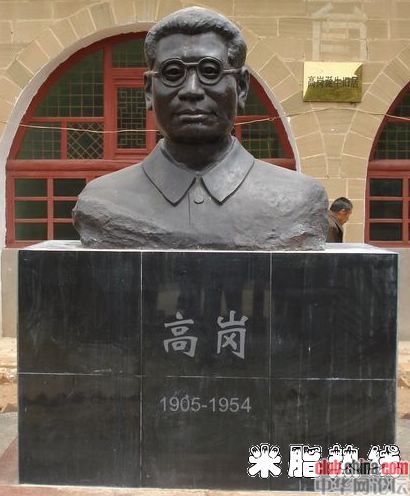

高岗身后半世纪铜像

高岗身后半世纪铜像

/来自中华网社区 club.china.com/

2009年8月29日,高岗铜像在陕西省榆林市横山县高家沟的高岗故居前揭幕,以纪念其诞辰104周年。这尊由当地民间组织筹划、私人捐资铸造的半身铜像,是这位前国家副主席去世50余年后的首次“面世”。

/来自中华网社区 club.china.com/

对此,官方尚无回应。而官方历史教科书中的“高岗、饶漱石反党集团”定论也没有修改迹象。但在包括官方党史出版物在内的学界,关于高岗事件已有一些新的评述,显示出中共党内尊重历史、实事求是的风气日见浓厚。

“事情搞得太快,不一定好”

自2000年前后横山县民间首次发起签名,向高层表达“对高岗案件进行甄别”的诉求以来,当地围绕这位自杀身亡的前国家副主席的研究与纪念活动,多集中于其诞辰10月25日。

纪念铜像揭幕提前近两个月,高家后人曾担心“事情搞得太快,不一定好”。高岗长子高毅在落成典礼上亲手撩起覆盖其父铜像的红布后,高岗三儿子高燕生站立铜像之前,发表了5分钟的讲话,内容止于表达谢意。他身后父亲的铜像,正面镌刻“高岗1905——1954”,背面的生平简介以1954年接受批斗,于8月含冤离世“结尾,和北京西郊万安公墓里高岗坟前曾经的无字碑形成对比。

高岗侄孙高有富作为本次铜像竖立的发起人之一,亦是横山县高岗民间研究机构”高岗与中国革命研究会“资深研究员。该研究会研究员赵富华介绍,高岗一族谱系中仅高岗叔父一支尚在本地,大部都在北京。

在老家人眼中,高家后人普遍内向,言语不多。如高岗长子高毅生性沉默,一则由于早年遵照4821计划(1948年中央选派21名中央领导人和烈士子女留学苏联的别称,其中有后来担任总理的李鹏、副总理邹家华等)留苏,夫人亦有苏联血统,中文倒成为第二语言,二则”他父亲的事没办法说“。在”文革“中,高毅因其父牵连受批斗。”文革“结束后,一位曾经是4821计划一员的中央领导人提出为高毅安排工作,为高毅婉谢。

老一辈的高家沟人至今对高岗留有深刻印象,建国初期陕北闹灾,主政东北三省的高岗下令调粮接济乡亲捱过难关。时至今日,横山县还流传一曲名叫《切莫亏了高麻子(高岗)》的民谣,其中唱道:”为了防他闹乱子,被人打坏下巴子。鬼魂睁大眼珠子,切莫亏了高麻子。“

当地民间研究者用”观望“、”等待“来形容在北京高家后人的当下心态:虽然有时显得与民间组织不太配合,具体活动中依然会来人。赵富华引述高岗遗孀李力群对于高岗研究的态度,称为”不放弃,也不能一鼓作气“。

赵富华称,他理解高家后人所处的微妙地位。而自己和”高岗与中国革命研究会“做的工作也颇有”走钢丝“性质,既要忠实于历史,也要考虑现实要求,减少高家在北京可能受到的压力。

高岗纪念馆安身于吕洞宾庙

相较于民间高岗研究者与高家后人唇齿相依的关系,当地政府对于高岗研究的态度更为耐人寻味。

据介绍,当地政府官员对于高岗研究的态度是不支持,也不公开反对。在举办高岗纪念活动时,组织者与当地政府达成某种默契,如活动会考虑将时间安排在周末,这样当地官员出席与否,都能各自有所交代。

由于高家1995年捐资在横山兴修崇德中学的缘故(高岗原名高崇德),每逢高家后人回乡,当地官员也多以私人关系晤谈宴请,感谢高家对家乡作出的贡献。

在地方微妙的氛围下,虽然中央权威文件《关于建国以来党的若干历史问题的决议》对高岗、饶漱石定性为”反党集团“,20多年来并无改动,但横山当地却保留着大陆唯一一座高岗纪念馆,落脚地为横山东山上的吕洞宾庙——单独申请创建高岗纪念馆并获批准,对研究者与政府来说都是一件麻烦事。租来一间小屋作为摆设简单纪念用品的场所,也就成了一种选择。

当地不少政府官员卸下公职之后,不再隐瞒自己对高岗问题的探究兴趣。横山本地高岗研究民间团体不止一家,部分高岗研究组织的领导有从政协系统或党史研究部门退休下来的老干部。

赵富华称,1983年3月,原陕西省委书记马文瑞曾亲自主持召开全省史志工作者会议,专门指示横山县党史办主任许子发,要求对高岗问题按历史唯物主义实事求是的态度如实研究整理,许子发也就成为大陆研究高岗问题第一人。退休后许即进入当地高岗民间研究组织。

民间研究者曾计划在当地报纸连载高岗研究成果文章,报社称如果有上面的批示,可以考虑登出。为获取来自北京的支持,研究者今年初曾给中央政策研究室发去一封描述高岗问题研究成果的信函,期望回函上可以盖上研究室的印章,结果回函措辞闪烁,并不着印章。

该研究者称,这已是进步,若是10年之前,恐怕连回函都没有。

《学习时报》重论高岗败因

在中共党史上,高岗可算一极特殊人物。”高饶反党联盟“问题之前,高岗在政治上的升迁之路殊为罕见:32岁任陕甘宁边区保安司令部司令,36岁任中共中央西北局书记,40岁当选为中共中央政治局委员,44岁同时兼任东北局书记、东北军区司令兼政委、东北人民政府主席,在一个地区集党政军于一身,时称”东北王“,建国后又调入中央任国家副主席,主持国家计委。

权威党史记载,1954年毛泽东和党中央揭露了高岗、饶漱石反党联盟,高岗在中央全会上受到公开批评并被隔离。当年8月17日凌晨,高岗服过量安眠药自杀。此后,高岗成为中国当代政坛上一个消失的名字。在董希文的油画《开国大典》中,1955年,天安门城楼上高岗的位置被一盆花代替。

高岗原为刘志丹领导下的陕北根据地的早期干部。有研究者认为,高岗此后的超常升迁和其最后失势,皆与这一出身背景有关。在60年代,高岗事件曾与小说《刘志丹》的出版被联系在一起,归并为一宗反党事件。

中国社会科学院学者姬文波介绍,在高、饶问题上,当局自1978年以来传递过三次相对不再晦涩的信息,原貌渐趋回归: